55 años no es poco ¿No?, fue una de las frases iniciales de la presentación del 4° Conversatorio de la CENPAT —Centro Nacional Patagónico— en el marco del aniversario 55 del CONICET —Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas— institución madre a la que pertenece el organismo sureño. El conversatorio, realizado el 3 de julio en Puerto Madryn, Chubut, fue el cuarto de una serie de ponencias cuyo eje es la difusión e impacto social de los trabajos que se realizan en suelo patagónico hacia su comunidad; en esta oportunidad, el tema central fue el impacto y la proyección que los estudios hechos en el Centro Científico y Tecnológico —CCT— tienen sobre la salud humana; en este marco, se dieron dos ponencias: la primera en voz de Rolando Gonzalez, Rolo, que explicó la relación de los estudios en genética con la estructura del sistema de salud y la segunda, a cargo de Gregorio Bigatti, quién explicó los estudios recientes en materia de cannabis medicinal y salud.

En estos últimos 55 años hemos tenido una serie de oscilaciones, varias en este momento, fue otra de las frases de la inauguración que tuvo un carácter de pensamiento generalizado, y es que el estado actual del campo de la ciencia atraviesa un momento delicado que se hizo carne en cada una de las dos presentaciones.

Rolo, investigador superior del CONICET —máxima categoría a la que se puede acceder— explicó que “para que un país aborde la salud pública del futuro, su sistema hospitalario, la biología evolutiva y la medicina tienen que caminar de la mano.” Esto es, diagramar las estrategias en salud y prevención del futuro con los aprendizajes de nuestro pasado que es, ni más ni menos, un saber paleontológico. La biología evolutiva humana que estudia Rolo y su equipo se basa en el análisis de esqueletos de especímenes hallados en Europa —que datan de casi 30 mil años— que presentan rasgos en mosaico, es decir, que contienen características de más de una especie, entre ellas la nuestra, el homo sapiens, junto con rasgos del hombre de Neandertal o de material genético proveniente del hombre de Denisova, una población menos conocida que habitó en Asia y que —junto con los neandertales— también aportaron material genético a nuestro actual pool genético.

El mestizaje en el origen mismo de nuestra especie fue un mecanismo evolutivo importante que configuró gran parte de la supervivencia y dispersión por todo el planeta, entonces ¿Qué impacto puede tener en nuestra salud actual?

Latinoamérica es un crisol de razas como bien reza el dicho popular, pero veamos qué hay de cierto en ella. El investigador Claudio Bravi y equipo publicaron recientemente un trabajo exhaustivo de secuenciación de grupos humanos de Sudamérica y demostraron que la migración a través del estrecho de Panamá generó un efecto fundador. ¿Qué significa eso? Que no toda la diversidad genética de la población ancestral pasó a lo largo del estrecho de Panamá, sino que ahí hubo una pérdida de diversidad en comparación con las poblaciones del noreste de Asia; ya en el siglo XV con la llegada de los conquistadores europeos se redujo aún más la diversidad a causa de las epidemias y de la violencia que generó la colonización. El resultado es una vulnerabilidad inmunológica relacionada con la baja diversidad de genes.

Comprender nuestra conformación genética latinoamericana que conjuga la unión de las poblaciones sudamericanas con los colonos europeos y la población africana producto del tráfico de esclavos, es la clave para el desarrollo de políticas de salud robustas y eficaces.

Podríamos contar la misma historia desde el punto de vista de la reacción a los fármacos.

La eficacia de los medicamentos varía entre individuos ya que pueden metabolizarse lenta, normal o aceleradamente. Estas variaciones se asocian con las divergencias genéticas sobre las que se suma un dato que ayuda a dimensionar el vacío: el 95% de las prescripciones se realizan tomando como base los datos genéticos en medicina de precisión provenientes de poblaciones europeas.

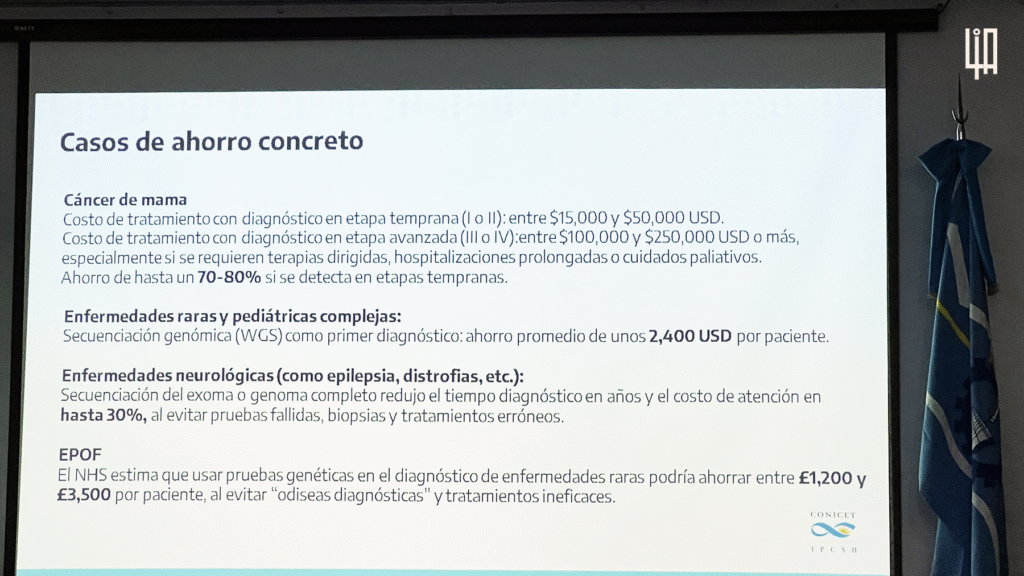

Desde el punto de vista financiero, si se cuentan con mejores herramientas de prevención, diagnóstico temprano e impacto eficaz de los fármacos, no sólo es un ahorro para los sistemas de salud sino que se genera un impacto beneficioso sobre la población al disminuir los efectos colaterales y aumentar la calidad de vida de los pacientes.

Chubut tiene historia en cuanto a cannabis se refiere y es que, desde la década del ‘60, la cordillera alojó las primeras plantaciones a nivel nacional; no es de extrañar que también en tierras patagónicas haya surgido la primera ley para promulgar el uso medicinal del cannabis, aprobada en el 2016. La sumatoria de sucesos dinamizó una estructura de instituciones y proyectos que hicieron carne la ley a partir del 2017 y que conjugaron actores de distinta índole: equipos de investigadores del CONICET-CENPAT, cultivadores y usuarios —especialmente madres cultivadoras—, profesionales de la salud, organismos como el Consejo Consultivo Municipal de Cannabis de Puerto Madryn, pionero en Chubut. La red de trabajo se nutrió aún más a partir de la aprobación de la ley nacional 27.350, que destinó recursos para la creación del REPROCANN, el registro de usuarios y pacientes de cannabis medicinal.

Los proyectos regionales de cannabis medicinal tienen años de recorrido, pero la trayectoria no fue directa ni sencilla —los usuarios tenían miedo de hacer cultivo para los aceites que usaban y, aunque estaba la ley a nivel nacional, había problemas con los allanamientos— explicó Gregorio Bigatti, Director del programa interdisciplinario de cannabis del CCT-CONICET y segundo orador del conversatorio. El trabajo que lidera está orientado al uso del cannabis desde una perspectiva social ya que, además de los estudios clínicos y médicos sobre los efectos de la planta, existe la órbita que trata la disponibilidad y calidad de los productos a los que los pacientes acceden.

—Nosotros venimos participando más que nada en la sociedad, ayudando a usuarios de cannabis, a mamás, a gente mayor, que utilizaban cannabis y que no sabían muy bien qué era lo que estaban usando.— El equipo detectó que la mayor problemática era la calidad y seguridad de los aceites que se consumían ya que, en un mercado desregulado, no rigen normativas sobre buenas prácticas y etiquetado para conocer, sin margen de dudas, los compuestos presentes en los aceites. Esta dificultad se centra, para los pacientes, en la incapacidad de estandarizar una dosificación y tratamiento médico ya que cada producto puede variar de una unidad a otra.

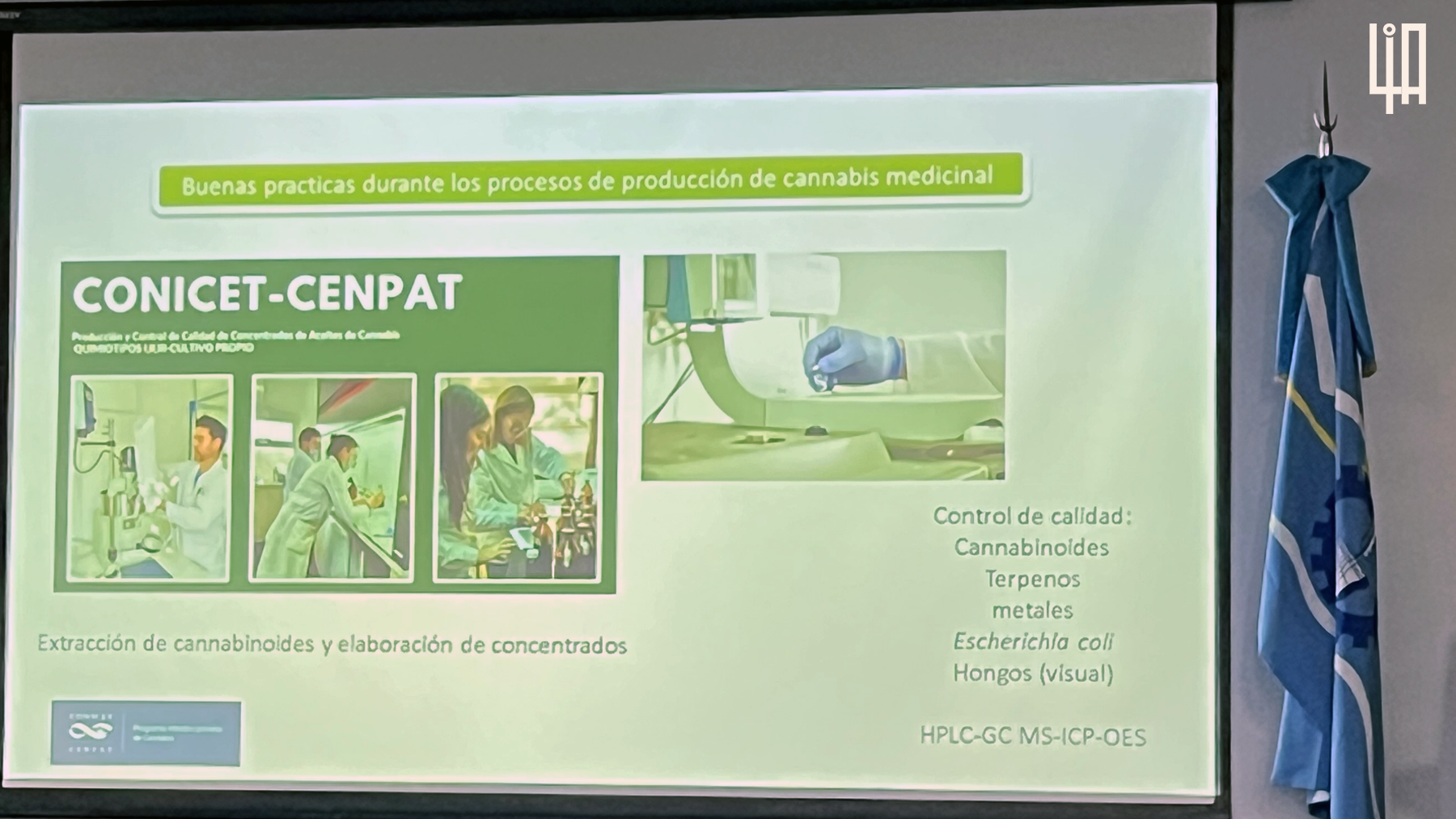

Lograr un producto de calidad no se reduce a la manipulación de los compuestos que finalmente se encuentran en el aceite, sino que empieza desde más atrás: las buenas prácticas en el cultivo producen la materia vegetal óptima para su posterior tratamiento, pero lo que es igualmente importante es la genética de las plantas. Cada especie de cannabis sativa contiene variaciones en las cantidades de los compuestos principales como el CBD, THC, terpenos y flavonoides, que en su conjunto generan determinados efectos sobre los pacientes.

El equipo del CENPAT comprendió la necesidad de hacer seguimiento sobre la genética de las plantas y desarrolló, desde el 2017, un banco regional de especies a partir de la clonación de un grupo de plantas seleccionadas. El registro es un proceso de largo aliento ya que se requieren 20 copias de cada planta durante cinco ciclos de cultivo, espacio de tiempo que permite medir los cannabinoides, detectar variables y garantizar la estabilidad final de los componentes. El proceso decantó en el registro y licencia de variedades locales como la Pachamama y Malvina, con distribución para fines medicinales.

La plantación de los clones se hace en indoors controlados y sobre los que se aplican buenas prácticas de cultivo. Durante el proceso se realizan estudios para determinar los patrones de cannabinoides de las flores y garantizar el mismo esquema en el conjunto. A partir de la materia vegetal se realizan los extractos concentrados y diluciones que se someten a nuevas instancias de controles para garantizar la inexistencia de bacterias, metales pesados y hongos. Este proceso de trazabilidad es fundamental para brindar a los usuarios aceites de calidad y con claridad en los compuestos.

Durante el 2020 el equipo amplió su plataforma de acción y gracias a los permisos otorgados por el Ministerio de Salud de la Nación, logró una alianza con hospitales locales para llevar adelante análisis clínicos sobre los efectos del aceite de cannabis en los pacientes, específicamente, sobre el dolor. El producto suministrado no fue el purificado que se consigue en farmacias —que se compone de un elemento aislado de la planta y que generalmente carece de THC por ser el elemento psicoactivo—, sino los preparados realizados a partir de toda la flor y denominado Full Spectrum.

Gregorio comenta con elocuencia los resultados —de los ensayos clínicos, todas las personas bajaron su nivel de dolor. El 26% dejó otras drogas y ahora usan cannabis únicamente.— El objetivo de estos ensayos no se centraron en la eficacia sobre el dolor sino que fueron un paso más allá para poner arriba de la mesa la discusión sobre la composición del aceite y derribar un prejuicio extendido: —Hicimos preparados que tenían CBD y THC para mostrar que el THC es la molécula que abre el sistema endocannabinoide para que las otras moléculas actúen sinérgicamente, y para mostrar que para el dolor no sirve el CBD, sino que sirve el THC—. Los estudios forman parte del primer Paper que se hizo en Argentina sobre los resultados con los preparados a partir de la flor completa, otro elemento en que la región es pionera.

Gregorio, en una reminiscencia a la anterior ponencia, comentó que —esto se hizo con fondos que venían del Ministerio de Ciencia y Técnica, fondos que venían de nodos por medio de la provincia. Todos esos fondos también se cortaron en noviembre del 2023 y hasta el momento venimos funcionando con restos que tenemos, fondos propios, insumos que nos quedaron y gente con muchas ganas.—

El evento incluyó y terminó con aplausos cálidos, con intervenciones y consultas y experiencias de los asistentes, en un ambiente que recordó a anteriores encuentros y que anticipa nuevos, una continua y obligada sinergia para garantizar los derechos de todos y para todos.

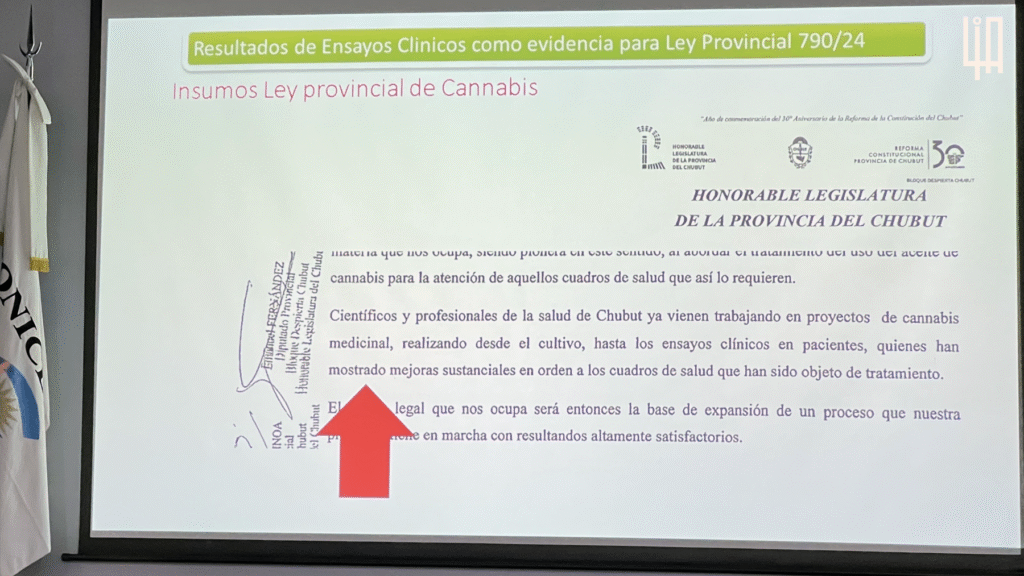

El camino de la producción y uso del cannabis medicinal logró un nuevo hito tras la aprobación de la ley provincial 790/24 en 2024. La misma fue el resultado del trabajo mancomunado de diversos actores —entre los que se encuentra Gregor y su equipo— para lograr una nueva ley que fue aprobada por unanimidad en la Legislatura del Chubut. Este marco legal ofrece nuevos derechos y abre la posibilidad a que la gente pueda tener acceso en hospitales públicos y farmacias a aceite seguro y de calidad.

En sintonía con la nueva ley, el proyecto desarrollado por el equipo de Gregor tiene como base garantizar la calidad a través de la trazabilidad de todo el proceso de fabricación del aceite de cannabis; es, en definitiva, una acción de salud pública cuyos máximos beneficiarios son los usuarios que finalmente pueden conocer y seleccionar los productos según sus necesidades. Para democratizar aún más la información, se está trabajando en la implementación de códigos QR con información recopilada desde el clon hasta los compuestos de cada frasco,para que los usuarios conozcan lo que están tomando y que, en un futuro, los hospitales también sepan lo que están dispensando —que es la idea final de esto en el marco de esta nueva ley— comenta Gregorio y cierra aclarando que —todo esto se va a poder realizar cuando la reglamentación de la ley esté finalizada—.

El conversatorio expuso, en voz de dos representantes de la comunidad científica, el beneficio de ubicar al usuario en el centro de la medicina a través de base de datos y de accesos que garanticen no sólo productos de calidad sino que estén adecuados a las necesidades regionales. El potencial es enorme y hoy, el mayor desafío, se sintetiza en la incidencia y decisión de los organismos estatales para avanzar con propuestas de salud pública que nos beneficien a todos.